oleh Mira Asriningtyas

“Every attempt to definitively say what language is is subject to a curious limitation.

For the only medium with which we can define language is language itself.”

Dimoderasi oleh Yudi Ahmad Tajudin (sutradara) dan Ugoran Prasad (dramaturg) dari Teater Garasi, UrFear: Huhu and the Multitude of Peer Gynts merupakan pembacaan ulang lakon Peer Gynt karya Henrik Ibsen dari sudut pandang Dunia Selatan. Proyek Multitude of Peer Gynts sendiri awalnya direncanakan sebagai proyek kolaborasi jangka panjang yang berangkat dari penjelajahan atas “rasa takut/kecemasan” dan “pergerakan/kediaman (im/mobility)” di Asia kontemporer. Kondisi pandemi global saat ini membuat kedua hal tersebut seakan diamplifikasi: rasa takut/kecemasan yang menubuh dan pergerakan (mobility) yang berubah menjadi kediaman (immobility). Setelah sebelumnya dipresentasikan di Larantuka, Tokyo, dan Shizuoka—proyek ini akhirnya bermigrasi ke bentuk virtual sebagai UrFear: Huhu and the Multitude of Peer Gynt (selanjutnya akan saya sebut sebagai “UrFear” saja).

Pada kemunculan tokoh Huhu yang sekilas lalu dalam teks Peer Gynt, tersirat adanya hubungan antara Huhu dengan Nusantara. Ia digambarkan datang dari tempat asal orangutan yang mengalami penjajahan Belanda dan Portugis, serta melewati Malabari dalam perjalanannya sebelum akhirnya terdampar di sebuah Rumah Sakit Jiwa di Kairo. Saya tertarik dengan deskripsi singkat atas tokoh tersebut di naskah aslinya: a language activist from the Malabar coast. Seakan begitu berat beban yang dipikul sang aktivis bahasa hingga membuat jiwanya goyah. Dalam teks Peer Gynt, tokoh Huhu diselimuti kepedihan dan duka atas perjuangan yang perlahan padam. Suara (atau bahasa asli)-nya hilang, dirampas dan digantikan oleh suara/ bahasa sang kolonial. Katanya, ‘Bagaimana mungkin (ia tidak diselimuti kepedihan dan duka lara) jika setiap generasi mati kekurangan informasi?’

Kegelisahan atas penunggalan dan tawaran berbagai bentuk bahasa menjadi pijakan awal saya membaca karya UrFear ini. Kesadaran untuk menawar proses penunggalan diwujudkan melalui metode kerja dan ruang yang memberikan kebebasan seniman untuk menyuarakan praksis estetik serta keragaman isu masing-masing. Biar para penjajah saja yang melakukan penyeragaman suara/bahasa—kerumunan ini terdiri dari kumpulan suara individu dalam sebuah semesta-plural yang diwujudkan dalam website modular interaktif (www.urfearmpg.net). Di dalamnya terdapat beberapa ‘panggung’ yang bisa diakses sesuai jadwal selama satu bulan di bulan November 2020.

Terdapat dua poin penting untuk memahami peristiwa ini: tidak hanya spesifik secara ruang (site- specific), pertunjukan ini juga terikat konteks waktu (time-specific). Bagaimanapun juga, keputusan untuk turut serta dalam gelombang migrasi besar-besaran ke dunia maya ini merupakan bagian dari penanda jaman—sebuah kasus khusus yang berawal dari serangan virus yang lahir pada tahun 2019 dan mengobrak-abrik dunia di tahun 2020. Keterbatasan mobilitas dan kebutuhan atas ruang memaksa banyak pergelaran seni, biennale, artfair, dan diskusi berpindah dalam bentuk virtual. Pertemuan melalui layar menjadi kenyataan sehari-hari saat pertemuan fisik menyimpan resiko paparan virus yang mematikan. Sisi positifnya adalah cakupan geografis penonton yang semakin luas. Jika mau berkompromi dengan perbedaan waktu, ilmu pengetahuan pun bertebaran secara gratis dan mudah diakses dari kelas atau diskusi oleh para seniman, kurator, dan akademisi dari seluruh dunia. Tidak ada lagi batasan wilayah bagi para pengembara seni di dunia maya— tidak ada lagi visa, penerbangan panjang, dan jetlag saat ingin melihat edisi terbaru Sydney Biennale atau ArtBasel. Meskipun sekedar melihat, tentu saja berbeda dengan mengalami.

Hal ini terasa lebih sensitif dalam konteks seni pertunjukan yang pada umumnya mengandung elemen waktu (kebersamaan) serta pengalaman tubuh seniman dan penonton atas ruangnya.

Mengacu pada pemikiran De Certeau, ‘ruang’ merupakan pengalaman tubuh saat berada di sebuah ‘tempat’; sementara tempat bisa diartikan sebagai sekedar titik geografis dalam peta saja. Maka bagaimana pengalaman spasial tubuh diterjemahkan dalam bentuk virtual? Bagaimana cara supaya jalinan pertunjukan masing-masing seniman UrFear bertemu dengan penontonnya—saat semesta dan ruangnya berpindah ke sebuah layar yang meskipun tanpa sekat namun sejatinya begitu berjarak? Bagaimana supaya ruang baru ini tidak terlalu banyak mereduksi suara individu para seniman melalui distorsi yang mungkin saja terjadi?

Menurut pndapat saya, penting untuk terlebih dahulu mempelajari bahasa tutur kamera, memahami sifat layar sebagai sebuah medium, dan spesifisitas ruang virtual. Tanpa adanya hal- hal tersebut, tidak heran jika muncul kecanggungan dalam merengkuh format baru ini sehingga tidak semua migrasi ke ruang maya berjalan mulus. Contoh kecanggungan tersebut muncul dalam beberapa pameran seni rupa online yang menyederhanakan bentuk ‘ruang’ sebagai tiga atau empat dinding putih saja—format whitecube yang tidak dimaknai ulang. Dalam nalar reduksi ‘ruang’ sebagai ‘dinding’ ini, banyak pembuat pameran yang semena-mena dalam berusaha menyajikan ‘pengalaman’ berkeliling ruang pamer hingga menyebabkan distorsi yang tidak perlu: dinding yang miring, sudut pandang mata yang canggung, navigasi gerakan antar ruang yang rumit (kecuali mungkin jika menggunakan game controller), dan yang selalu membuat saya sebal—pilihan untuk melihat sebuah karya dengan citraan mata burung! Alih-alih menghadirkan pengalaman melihat pameran seni rupa, saya sering merasa seperti masuk ke dunia online game atau desain 3d cluster rumah baru yang ditawarkan petugas pemasaran kompleks perumahan baru. Sebagai penonton setia Teater Garasi, rasa penasaran dan harapan saya cukup tinggi saat mendengar tentang rencana mereka melakukan migrasi ke ruang pertunjukan virtual. Harapan tersebut datang bersamaan dengan kecemasan atas kemungkinan reduksi makna ‘ruang = dinding’ yang saya bawa dari pengalaman menonton pameran seni rupa online. Saya menghela nafas lega saat menemukan bahwa kecemasan itu tidak terjadi.

Jika diamati lebih dalam, pemahaman keruangan para kolaborator dan seniman mukim Teater Garasi sebenarnya merupakan hasil latihan bertahun-tahun dari aneka rupa residensi di luar dan (terutama) di dalam negeri. Misalnya dalam mempersiapkan esai teaterikal berjudul Tubuh Ketiga (2010); para seniman mukim Teater Garasi berpindah dan tinggal sementara di Indramayu dan area Pantura untuk mempelajari lebih dalam tentang Tarling-Dangdut serta pengalaman spasial/tubuh yang membentuknya. Praktek serupa juga muncul dan dilakukan dalam banyak persiapan pementasan mereka. Dengan sensitifitas kesadaran dan spesifisitas ruang yang begitu terlatih, tidak heran jika persiapan migrasi ke ruang virtual ini dilakukan dengan penuh pertimbangan. Selain itu, batasan dinding (baik yang fisik maupun konseptual) sudah terus menerus didobrak oleh Teater Garasi. Misalnya saja dalam pertunjukan Je.ja.l.an (2008) yang berangkat dari seri karya instalasi oleh Mella Jaarsma yang berjudul Rubber Time II (2003). Karya teater interaktif ini dipentaskan di antara para penontonnya, tanpa panggung, dan tanpa adanya dinding pemisah antara penonton-pemain sehingga menjadikannya pengalaman menonton yang komplit dan imersif. Pengalaman imersif yang sama baru saya alami bertahun-tahun kemudian dalam karya performance seniman Tino Seghal di sebuah museum. Batasan antara seni rupa dan seni pertunjukan seakan diabaikan dan semuanya melebur menjadi satu. Karya-karya Teater Garasi tidak bisa disederhanakan dalam klasifikasi karya ‘teater’ begitu saja. Bagaimanapun juga, Teater Garasi (yang juga dikenal sebagai Garasi Performance Institute) merupakan kolektif seniman lintas disiplin yang tidak hanya fasih dalam dunia seni pertunjukan namun juga dalam seni rupa, musik, literatur, dan diskursus seni secara luas.

Dalam pandangan saya, keputusan membuat website khusus untuk pertunjukan (alih-alih menampilkannya dalam bentuk YouTube live atau Zoom) merupakan keputusan penuh kesadaran atas sifat ‘ruang’ tersebut. Begitu masuk ke dalam web UrFear, penonton akan dihadapkan dengan halaman muka serupa pusat informasi. Di sisi kiri atas terdapat pintu menuju aula utama (main hall) dan di sisi kanan terdapat pintu masuk menuju panggung (stage). Meskipun membutuhkan waktu bagi saya untuk membiasakan diri dengan ruang virtual ini, terminologi yang dipilih— antara lain ‘main hall’ dan ‘stage’—lah yang sejak awal membuat saya membayangkan keberadaan ruang-ruang berbeda di dalam ‘gedung pertunjukan’ berupa website ini. Di dalam bangunan tersebut juga ada sebuah ‘lobby’ tempat penonton berkumpul dalam rangkaian program

publik. Meskipun terhalang (sekaligus terhubung) oleh layar, laku gentayangan dalam menjelajahi isi website ini mengingatkan saya atas pengalaman tubuh saat mendatangi open studio seniman di sekolah seni post-academic, dan pengalaman memasuki paviliun tiap negara di Venice Biennale. Untuk elemen yang satu ini, kita tidak bisa meninggalkan sosok kolaborator penting: designer web Woto Wibowo (Wok the Rock) yang dalam prakteknya sebagai designer/ seniman/ kurator menjadikannya fasih dalam pemahaman spasial ruang pamer/ pertunjukan sekaligus budaya layar online dan karakteristik ruang virtual. Ruang tak berdinding dengan batasan-batasan tak terlihat itu pun berhasil dipelajari potensinya, dikenali sifatnya, dan coba diselesaikan persoalannya sebelum presentasi akhir dibuat.

Begitu memasuki panggung, Teater Garasi kembali mengambil kontrol. Keberadaan 10 panggung terpisah bagi masing-masing seniman kolaborator pun menjadi perwujudan konsep dasar keseluruhan peristiwa yang mengangkat ragam suara/bahasa dan ragam kenyataan ini. Untuk memastikan bahwa praktik spasial bagi para seniman kolaborator tetap mulus, Teater Garasi membangun panggung fisik betulan di beberapa tempat (sebuah hutan, dalam ruang-ruang whitecubes, di studio seniman, dan lain-lain) sebelum menyalurkannya kepada penonton melalui bantuan kamera dan layar. Dengan adanya bentuk panggung fisik tersebut, penyederhanaan atas bentuk ‘ruang = dinding’ pun tidak terjadi. Mungkin saja realitas seni pertunjukan ‘live’ yang paling mungkin dicapai saat ini adalah bentuk siaran langsung tanpa manipulasi (penting untuk menegaskan poin tanpa manipulasi ini supaya pertunjukan tersebut tidak tergelincir pada ingatan penonton atas film). Dalam beberapa pertunjukan UrFear, penonton bahkan menonton di waktu bersamaan dengan saat seniman melakukan pertunjukan secara live seperti pengalaman menonton pertunjukan pada umumnya. Masuklah kita ke poin berikutnya tentang aspek temporal.

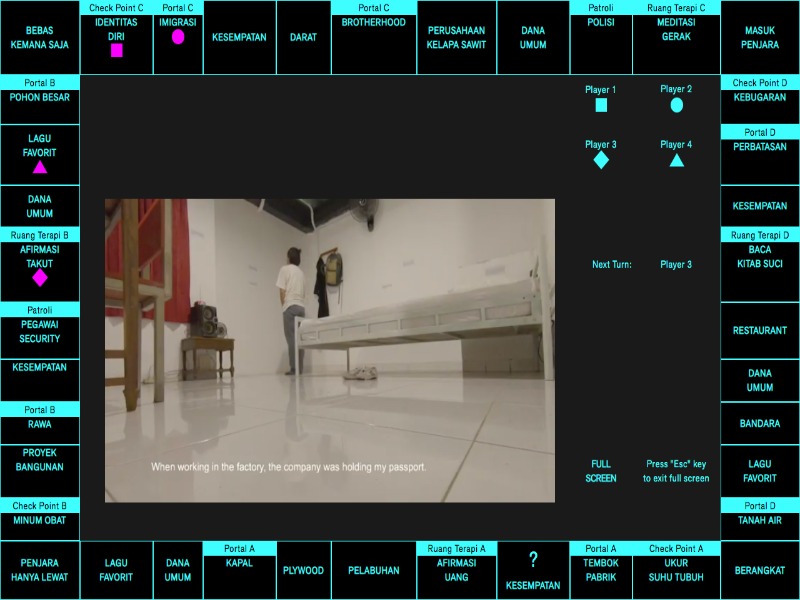

Setelah selesai dengan persoalan navigasi ruang; aspek temporal pun dibutuhkan untuk menjadikan pengalaman menonton pertunjukan ini setidaknya mendekati kenyataan. Untuk masuk ke dalam ruang pertunjukan, penonton memerlukan sebuah tiket berupa nama dan password untuk login. Satu tiket memberi penonton akses selama sebulan penuh dengan kebebasan memilih waktu untuk masuk ke ruang pertunjukan. Kebebasan tambahan diberikan kepada para penonton melalui pertunjukan interaktif ala seri cerita ‘pilih sendiri petualanganmu’ dalam karya Andreas Ari

Dwianto “Monopoly Asylum Edition” dan karya Gunawan Maryanto “The Messiah for Dummies”. Dua karya ini terasa matang secara artistik, narasi, maupun dalam usahanya untuk mengikat penonton melalui keterlibatan sebagai pengambil keputusan. Meskipun demikian, kebebasan ini sebenarnya cukup semu. Pilihan petualangan tetap saja ditentukan oleh jalannya dadu dan suara mayoritas. Tentang kebebasan waktu, sebagaimana sebuah gedung pertunjukan; pertunjukan di website ini—yang live maupun pre-recorded—hanya dapat dilihat pada jadwal-jadwal tertentu. Di titik ini beberapa penonton mengajukan protes, “Jadwal pertunjukan tidak sesuai dengan jadwal harian saya”, katanya. Meskipun tidak berharap untuk bisa mengakses semua pertunjukan 24/7 (apa serunya, kan?) saya juga mengalami kasus bentrok jadwal dan melewatkan video Micari berjudul “Aase’s Dream” serta karya Seniman Teater Flores Timur berjudul “Tana Tani/Land of Sorrow”. Anehnya, di kehidupan nyata, jika ada pertunjukan teater atau bioskop yang benar-benar ingin dilihat, biasanya penonton lah yang menyesuaikan diri dan meluangkan waktu. Apa bedanya dengan meluangkan waktu untuk menonton pertunjukan teater ini? Apakah kebebasan akses dan kontrol membuat penonton menginginkan lebih?

Kumpulan komentar semacam ini terungkap melalui sesi focus group discussion yang diadakan oleh Teater Garasi saat masa pertunjukan berjalan separuh. Beberapa di antaranya yang adalah komentar tentang ‘liveness’, attention span, dan nalar kamera. Sebelum mengikuti FGD tersebut, pertanyaan tentang ‘liveness’ yang sebenarnya merupakan aspek penting dalam seni pertunjukan tidak muncul di benak saya. Bagi saya, perasaan berada di sini (here) terwakili oleh keberadaan ‘panggung’ virtual; sementara perasaan berada di sini-saat ini (here-now) diwakili dengan mentaati jadwal. Meskipun demikian, dalam konteks ‘liveness’, saya memang merasa kehilangan perasaan berbagi energi dengan kerumunan yang imersif dan memabukkan. Mungkin saja perasaan itu diperparah dengan kondisi pandemi yang membatasi kontak fisik dan kerumunan. Saya pun menyadari perlu adanya adaptasi mental besar-besaran dalam migrasi pagelaran seni dari ruang fisik ke ruang non-fisik ini. Melihat tidak adanya kontrol dan penanganan pandemi yang serius di Indonesia, sepertinya penonton perlu belajar menikmati seni jarak jauh dan pertemuan tanpa sentuhan semacam ini. Siapa yang tahu berapa lama lagi format ini akan menjadi kenyataan sehari- hari kita, bukan?

Perihal keintiman, jika kita mengesampingkan praktik spasial dan romantisme kedekatan fisik; menurut saya situasi kebersamaan yang termediasi oleh kamera bisa juga dilihat sebagai sesuatu yang cukup intim. Bayangkan: pertunjukan tunggal yang dilakukan oleh si seniman di ujung sana, dinikmati olehmu secara langsung dari layar komputermu, one-on-one—seakan dibuat khusus untukmu. Meskipun demikian, relasi keintiman ini sebenarnya cukup rapuh. Maka masuklah kita ke pembahasan tentang attention span (rentang perhatian). Mungkin hal ini akan berbeda bagi mereka yang terbiasa bermain game online atau menonton seri Netflix di laptop selama berjam- jam, misalnya.. bagi seseorang seperti saya yang berhadapan dengan layar komputer untuk bekerja dan melakukan banyak hal sekaligus, perihal rentang perhatian yang dibutuhkan untuk sepenuhnya menikmati pertunjukan UrFear menjadi isu besar. Perhatian saya cepat sekali teralih dari panggung virtual itu karena ketiadaan transfer energi secara langsung, hubungan emosi, waktu pementasan yang lebih dari 30 menit, atau narasi yang tidak berhasil mengikat. Selalu ada email baru untuk dijawab atau pekerjaan yang rasanya lebih penting untuk dilakukan. Dari sudut pandang ini, diperlukan usaha yang lebih besar dari pihak penonton untuk menjaga perhatiannya tetap tertuju pada pertunjukan di layar—lebih besar dibandingkan ketika penonton dan seniman berhadapan langsung di lokasi yang sama.

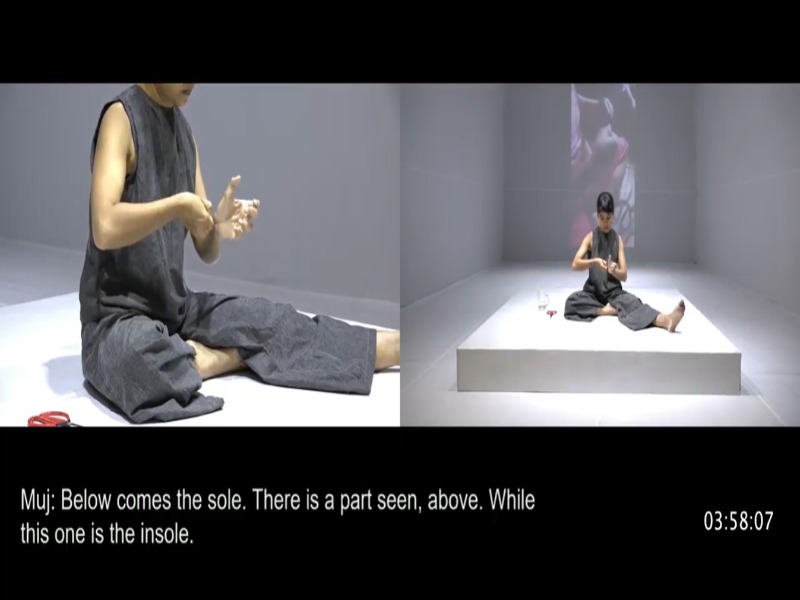

Bagi saya pribadi, kesulitan ini muncul saat menikmati karya sound performance Yasuhiro Morinaga x Nyak Ina Raseuki yang berjudul “Huhu’s UrSound”. Bukan karena pertunjukan ini tidak menarik, namun terutama karena sifat musik dalam layar komputer saya pada umumnya berfungsi sebagai latar belakang saja. Hal serupa juga muncul saat menikmati karya Arsita Iswardhani yang berjudul “Perihal Pekerja Hantu yang Menari di Sepatumu”. Dalam durational performance ini, Arsita memusatkan perhatian pada penantian dan kegiatan buruh industri fashion. Selama 4 jam penuh ia mementaskan repertoar ketubuhan para buruh rumah tangga dalam gerakan tangan yang berulang dan posisi duduk yang tidak banyak berubah. Hanya ada sedikit kata-kata yang muncul melalui suara percakapan telepon singkat selama durasi 4 jam tersebut—sisanya dilakukan dalam diam. Saya hanya tahan menonton secara intensif selama 15 menit sebelum menonton sambil menyambi kerjaan lain. Seperti yang saya bayangkan atas para pekerja rumahan dalam kisah yang dipentaskan Arsita tersebut: waktu adalah kemewahan yang tidak dimiliki semua orang. Seseorang yang saya kenal berhasil berkomitmen dan mengikuti durational performance

ini selama 1.5 jam non-stop. Menurut saya, ketahanannya sebagai penonton patut diacungi jempol meskipun saya yakin tidak semua penonton pertunjukan virtual lainnya memiliki rentang perhatian yang sama. Dari sisi sebaliknya, berbagai jenis dinding sepertinya sudah pernah ditabrak oleh Teater Garasi, kecuali mungkin ketiadaan penonton. Hal ini membuat saya penasaran, bagaimana ya perasaan para seniman kolaborator UrFear ini di ujung sana—tanpa suntikan energi dari penonton, berhadapan dengan kamera yang dingin namun dengan kesadaran adanya penonton tanpa rupa di ujung lain?

Keberadaan kamera memunculkan hasrat yang lain lagi. Dalam pertunjukan langsung, penonton pada umumnya menerima begitu saja keterbatasan pandangan mereka—entah karena jarak dari titik menonton ke panggung (jika ada panggung), atau karena banyaknya aksi yang terjadi bersamaan di satu waktu (jika pertunjukan hadir di antara penonton). Nah, lucunya, tuntutan penonton virtual ini kembali muncul begitu berhadapan dengan kamera. Mendadak muncul lah permintaan bagaimana jika ada tambahan kamera untuk memperlihatkan posisi seniman dari belakang, atau zoom ke gerakan tubuh tertentu supaya lebih jelas. Permintaan untuk melakukan zoom-in pada area tangan sempat muncul pada karya Arsita. Karya itu ditampilkan di tengah sebuah ruangan putih polos dengan hanya dua sudut sorotan kamera: full shot dari depan dan satu lagi sedikit menyerong dari samping. Tidak ada gerakan kamera yang berarti, sebagaimana minimnya gerakan selain pengulangan yang dilakukan selama 4 jam penuh hingga membuat yang melihatnya saja ngilu. Mudah untuk membayangkan karya performance ini dibawa dalam konteks pameran seni rupa atau dipindahkan ke dalam konteks ruang whitecube di museum. Pertanyaannya, jika karya ini dipresentasikan secara fisik suatu hari nanti, akankah muncul permintaan untuk melakukan zoom-in ke gerakan tangan Arsita atau hal ini merupakan hasrat yang muncul karena keberadaan kamera saja?

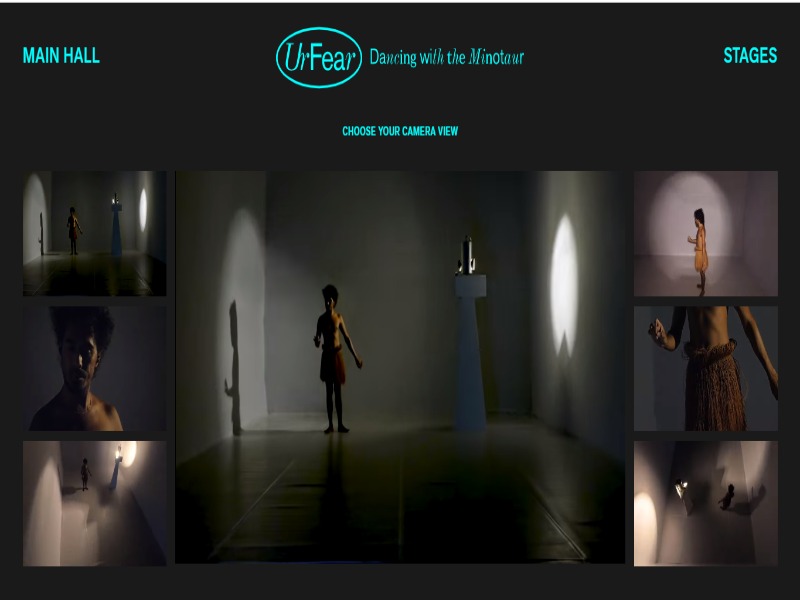

Sementara itu, kamera memiliki bahasa tutur yang nampaknya sudah dipelajari oleh para seniman kolaborator UrFear sehingga tampil sebagai bagian dari keputusan artistik seniman. Dalam karya tarian Darlane Litaay yang berjudul “Dance with the Minotaur”, misalnya. Karya ini menyoal bagaimana tubuh sebagai obyek sosial sedang berhadapan dengan kontrol pandang, pengawasan dan metode kontrol sosial. Sesuai dengan konsep ini, kamera dari berbagai sudut bisa dipilih oleh

penonton untuk melihat gerakan tubuh Darlene tanpa ada yang bisa lolos. Kebebasan itu membuat saya sedikit malu dan merasa seperti seorang pengintip. Sementara itu, MN Qomaruddin and Friends from Darfur dalam teater berbasis permainan kelompok berjudul “In Search of Lost Favorite Song” tidak hanya membiarkan kolaboratornya (sekelompok pengungsi dari Sudan) untuk saling berganti peran dengannya, mereka juga berbagi kendali pengambilan gambar dari sudut pandang para kolaborator. Gestur ini mungkin saja terasa kecil namun merupakan wujud keberdayaan semua pihak—sebuah usaha sederhana menghadirkan presentasi/representasi suara dari sudut pandang/kenyataan para pengungsi. Sedangkan perihal siapa yang berhak menatap dan mengontrol tatapan dijawab dengan cerdas oleh Venuri Perera dalam karya lecture performance– nya berjudul “On Gaze and Anonymity (or See You Don’t See Me). Dengan kekuatan narasi yang begitu mengikat, ia bercerita tentang pengalaman penyelidikan panjang mengenai situasi-situasi anonim di ruang publik sebagai negosiasi atas konstruksi sosial cara pandang terhadap kehadiran subyek. Dalam penyajiannya, Venuri melihat langsung ke arah kamera—seakan bercerita secara khusus kepada penonton tentang pemikirannya atas anonimitas yang tak pernah bisa dilepaskan dari konstruksi pandang atas gender, ras, bahasa, politik budaya, dan kolonialitas. Ia setia pada sifat formal medium lecture performance yang dipilih. Selain cuplikan video pendek atas risetnya di jalanan, tidak banyak perubahan sudut pandang kamera: Venuri mengambil kontrol dan melihat balik ke arah penontonnya hingga rasanya kurang sopan jika kita memalingkan muka atau membagi perhatian dengan hal lain. Sebaliknya, gerakan kamera yang sedikit terlampau dinamis beberapa kali membuat saya sulit mengikatkan diri dengan narasi seniman dalam karya Abdi Karya yang berjudul “On the Origin(s) of Huhu”. Butuh waktu bagi saya untuk menyadari bahwa sosok Huhu yang pendiam yang melankolis di kepala saya ternyata berbeda dengan sosok Huhu dalam bahasa tutur kamera yang tidak stabil dan dinamis dalam pertunjukan Abdi. Apa mungkin gerakan kamera itu digunakan untuk menggambarkan status mental Huhu?

Melalui contoh tersebut, bisa dipahami bahwa nalar kamera, bahasa layar, dan sifat keruangan website telah menjadi bagian dari bahasa tutur dan keputusan artistik seluruh kolaborator yang terlibat dalam pementasan UrFear. Setidaknya hingga hari ini, usaha Teater Garasi untuk turut serta dalam migrasi ke ruang virtual yang minim kedekatan fisik itu cukup sukses juga, meskipun saya tetap menanti saat ketika perjumpaan tidak lagi terbebani resiko hidup dan mati—suatu hari nanti, IRL.

Foto 1: Main Hall

Foto 2: Schedule

Foto 3: Pertunjukan “Monopoly: Asylum Edition” karya Ari Dwianto.

Foto 4: Pertunjukan “Dancing with the Minotaur” karya Darlene Litaay

Foto 5: Pertunjukan “How the Ghost-worker are Dancing in Your Shoes” karya Arsita Iswardhani

Mira Asriningtyas bekerja sebagai kurator dan penulis. Ia mengenyam pendidikan seni di De Appel Curatorial Program 2016/2017-Amsterdam dan RAW Academie 6: CURA-Dakar. Pada 2011, ia ikut mendirikan ruang seni LIR Space di Yogyakarta – Indonesia. Beberapa proyek yang dikuratori Mira antara lain: “Poetry of Space” (Jakarta & Yogyakarta, 2014); “Fine (Art) Dining” (Lir Space-Yogyakarta, 2016); “Goodluck, See You After The Revolution” (UVA-Amsterdam, 2017); “Why is Everybody Being So Nice?” (De Appel Art Center dan Museum Stedelijk-Amsterdam, 2017); “Coming Soon” (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo-Turin, 2018); “Curated by LIR” (KKF, 2018-2020); dan “The Transient Museum of a Thousand Conversation” (ISCP New York, 2020).

Mira Asriningtyas bekerja sebagai kurator dan penulis. Ia mengenyam pendidikan seni di De Appel Curatorial Program 2016/2017-Amsterdam dan RAW Academie 6: CURA-Dakar. Pada 2011, ia ikut mendirikan ruang seni LIR Space di Yogyakarta – Indonesia. Beberapa proyek yang dikuratori Mira antara lain: “Poetry of Space” (Jakarta & Yogyakarta, 2014); “Fine (Art) Dining” (Lir Space-Yogyakarta, 2016); “Goodluck, See You After The Revolution” (UVA-Amsterdam, 2017); “Why is Everybody Being So Nice?” (De Appel Art Center dan Museum Stedelijk-Amsterdam, 2017); “Coming Soon” (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo-Turin, 2018); “Curated by LIR” (KKF, 2018-2020); dan “The Transient Museum of a Thousand Conversation” (ISCP New York, 2020).

Pada tahun 2017, ia memulai proyek seni site-specific dua tahunan, “900mdpl” di kampung halamannya, Kaliurang, dengan mengundang seniman lokal dan internasional untuk tinggal dan membuat arsip ruang bersama warga. Edisi pertama (2017) memaparkan gagasan ‘potret keluarga’ komunitas dalam ruang hidupnya. Edisi kedua (2019) mencoba menandai keberadaan desa kecil ini dalam peta sejarah besar Indonesia. Edisi ketiga (2021) menilik hubungan antara mitologi dan kearifan lokal serta pengaruhnya terhadap kelestarian lingkungan di kawasan tersebut.

Beberapa tulisannya dipublikasikan dalam buku dan publikasi daring, antara lain “Genealogy of Ghost and How to Co-Live with Them” (Onomatopee-Eindhoven, 2021); “Field Study on Magic and How Nature Touch Your Skin” (ofhuntersandgatherers.com, 2021); “When Did You Last Sip Tea from the Saucer?” (NERO–Italia, 2018); “Popping the Utopian Bubble of Yogyakarta Art Scene” (Metropolis M, 2017); “Sugar, Spice, and Everything Nice: A Proposal of Possibilities and Disobedience” (whyiseverybodybeingsonice.deappel.nl, 2017).

www.miraasriningtyas.com | www.lirspace.net | www.900mdpl.com