Bagi manusia yang dikaruniai umur panjang, menjadi tua adalah sebuah keniscayaan. Sebagian manusia merasa menjadi tua adalah sebuah bencana, terlebih jika hari tua harus dihadapi dalam kesepian. Membayangkan hari tua yang sepi saja bisa begitu mengerikan apalagi jika harus ditambah dengan gangguan kejiwaan.

Setidaknya hal demikianlah yang tampak mencolok pada pertunjukan kelompok teater Stasiun berjudul ‘Memori Disorder’ karya/sutradara Edian Munaedi. Pertunjukan ini dipertontonkan di Gedung Kesenian Jakarta pada 28 Januari 2018, dalam rangkaian program Djakarta Teater Platform yang digagas Dewan Kesenian Jakarta, sejak Mei 2017.

Secara umum, Memori Disorder bercerita tentang seorang lelaki tua kesepian yang mengalami gangguan jiwa, pasca kehilangan isterinya. Pertunjukan ini secara sempit menggambarkan tokoh lelaki tua bernama Bram (yang ketika masa mudanya berprofesi sebagai tentara) hidup kesepian bersama seorang lelaki, yang tampak seperti pembantu, tapi juga sahabat. Selain mereka, ada juga tokoh perempuan bernama Marry, yang secara jelas diungkapkan sebagai korban perkosaan Bram di masa lalu. Seperti menghibur diri dari rasa sepinya, Bram bermain-main dengan sebuah boneka yang disebut-sebut sebagai mendiang istrinya.

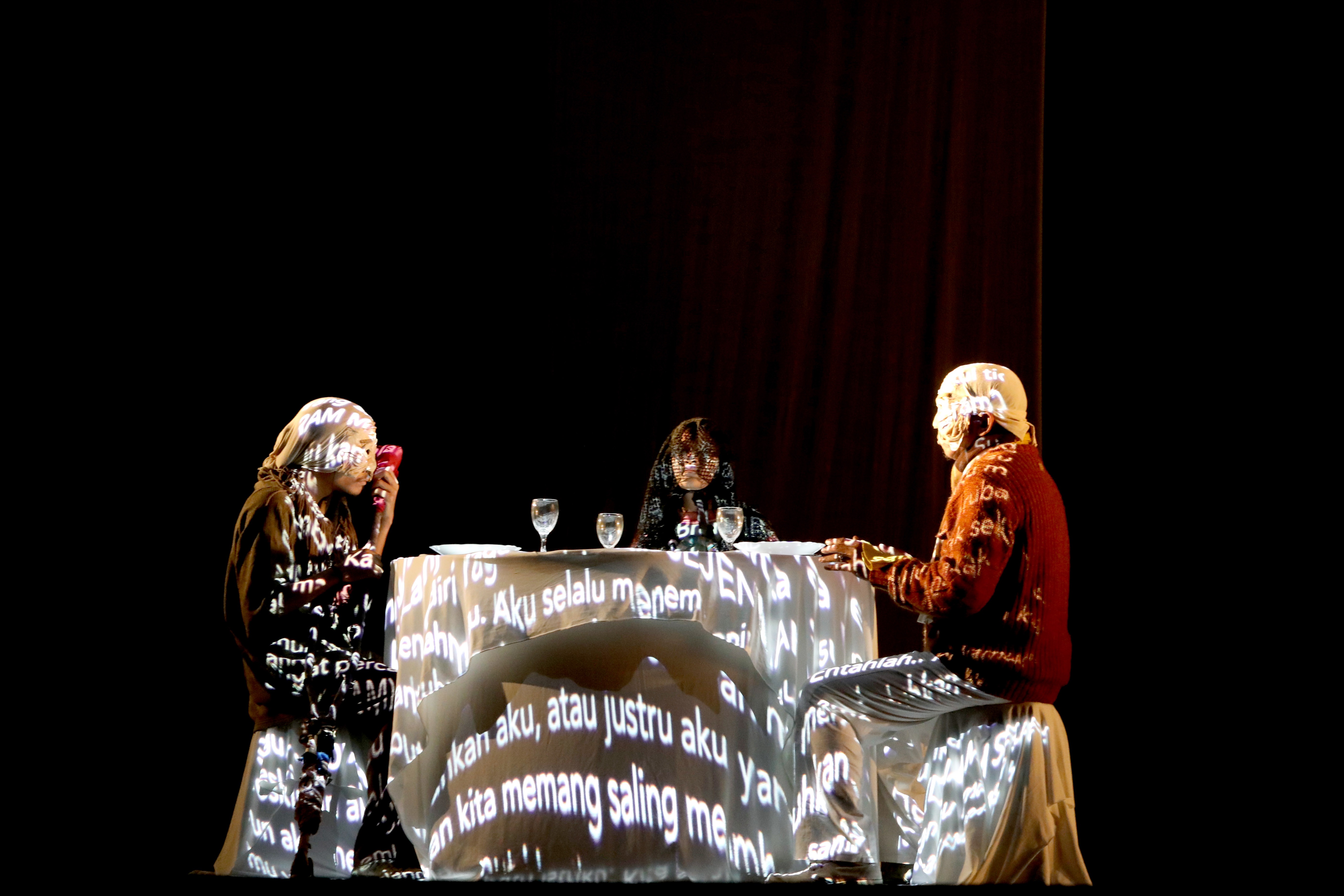

Bagian pertama pertunjukan ini berisi fragmen-fragmen yang secara semiotik menggambarkan peristiwa-peristiwa pra-adegan utama. Pada bagian ini, penonton yang tidak membaca buku acara, mungkin akan kesulitan untuk mencapai tafsir yang searah dengan isi cerita. Setelah bagian fragmen-fragmen usai, muncul sebuah adegan dimana seorang aktor yang kemudian kita ketahui bernama Bram, tampak sedang berdansa dengan seorang perempuan berwujud boneka. Saya menyebut bagian ini sebagai bagian utama pertunjukan, dimana seluruh peristiwa diungkapkan dalam bahasa lisan yang verbal. Pada pertengahan sampai akhir bagian utama ini, penonton seperti diarahkan untuk mendengar dan menyimak percakapan mereka yang rumit tentang masa lalu berikut peristiwa traumatis di dalamnya. Bagian terakhir dari pertunjukan ini, menampilkan sebuah adegan meja makan bundar mewah, dilengkapi dengan bantuan video mapping untuk menghasilkan corak pada tubuh pemain dan set panggung.

Setelah blackout dan tepuk tangan penonton, saya keluar teater dan terpaksa membuka kembali buku acara, mencari pertanyaan yang belum terjawab ‘apa yang sebenarnya ingin ditawarkan pertunjukan ini?’ Pertanyaan tersebut muncul karena harapan saya pada judul Memori Disorder ini, bisa memberikan pengalaman yang lebih daripada sekedar menonton teater, mengagumi isi ceritanya atau kepiawaian para pemainnya.

Mengamati pertunjukan ini dari awal sampai akhir, sebagai penonton saya merasa seperti dibukakan pintu untuk mengakses memori yang (katanya) disorder, tapi tidak dipersilakan masuk untuk ikut menikmatinya. Sulit dipahami secara gamblang, apa yang diinginkan Edian Munaedi dalam menggarap pertunjukan ini. Walaupun sedikit janggal, kisah yang disampaikan cukup sederhana, dengan latar belakang kesepian, cinta, kekerasan, dendam yang klasik dan tidak sulit untuk ditebak. Kehadiran topeng, boneka yang digadang-gadang akan berkolaborasi dengan aktor untuk mengungkap memori tersembunyi, hanya nampak sebagai bentuk representasi (saya sangat mengagumi wujud boneka yang berperan sebagai mendiang isteri Bram, terlihat seperti hidup walaupun sebenarnya mati). Pada bagian tertentu, pertunjukan ini begitu memanjakan visual, namun di bagian lain penonton dihadapkan dengan aktor-aktor yang cerewet. Pertunjukan ini seperti tidak memiliki landasan dramaturgis yang jelas dan konsisten. Gagasan yang ditawarkan juga terasa tidak cukup kuat. Secara bentuk, seperti penggabungan dengan teater boneka (puppet show), teater visual dan melodrama. Pertunjukan ini berusaha menjaring psikologis manusia, namun saya tidak mengerti, kondisi psikologis yang bagaimana yang diikutsertakan dalam karya ini. Gangguan memori. Gangguan memori yang bagaimana? Pasca trauma, alzheimer atau yang lainnya? Saya tidak mampu melihat ke arah mana gangguan memori itu secara tajam.

Foto: Yustiansyah Lesmana

Secara sepihak dengan pengamatan yang tidak terlalu dalam, saya menyebut bahwa teater dengan konsepsi semacam ini tumbuh cukup subur di Jakarta. Konsepsi ini dibangun atas kesadaran seniman yang membangun penciptaan teater dengan ilmu pengetahuan, namun hanya terbatas pada pengalaman dan diskusi-diskusi ringan. Fenomena ini cukup mengkhawatirkan, mengingat kerja teater adalah kerja jejaring yang memungkinkan segala macam bentuk disiplin ilmu dapat ikut hadir di dalamnya. Beberapa seniman pernah mengemukakan secara sadar untuk menolak mengkaji lebih jauh tentang ilmu pengetahuan teater, karena merasa “tidak peru terlalu rumit dalam teater, yang penting bergerak dan menciptakan“.

Teater stasiun bukan kelompok baru di Jakarta (walaupun ini untuk pertama kalinya saya meyaksikan mereka). Mereka telah lebih dulu berkiprah dalam Festival Teater Jakarta (FTJ) dan mendapatkan predikat seniornya dalam FTJ tahun 1994. Pertunjukan yang dipentaskan pada malam itu, mengingatkan saya pada beberapa pertunjukan dalam kompetisi FTJ di tingkat wilayah. Hal yang demikian betul-betul membuat saya bertanya-tanya, wacana apa pula yang telah ditawarkan Djakarta Theatre Platform, kepada para ‘peserta’-nya? Bukankah Djakarta Theatre Platform melakukan semacam pertemuan intens, untuk memaksimalkan proses kerja kreatif? Dari mulai gagasan, penciptaan sampai pertunjukan, sehingga hasil akhir pertunjukan tidak tampak seperti peserta yang siap kalah dalam babak penyisihan FTJ.

Saya tidak menyesali kehadiran saya pada malam itu, walaupun pertunjukan itu tidak memberikan ruang yang cukup membahagiakan di hati saya, tapi setidaknya saya cukup terhibur. Malam itu, gedung kesenian Jakarta ramai dipenuhi oleh seniman dari berbagai macam usia.

Foto: Yustiansyah Lesmana

Kehadiran mereka mungkin membawa ekspektasi yang tentu lebih besar dari yang saya punya. Sengaja berusaha tidak membangun wacana dengan siapapun pasca menyaksikan pertunjukan, saya ingin mencoba mengurai sendiri apa yang saya dapat. Setidaknya pertunjukan ini cukup menggelitik saya pada kenyataan, bagaimana posisi kelompok teater (di Jakarta) ketika menghadapi usia senja. Akankah ia menjelma menjadi kelompok teater yang kesepian, rapuh dan ‘gila’ menunggu kematiannya, atau menjadi kelompok teater yang bahagia dan dirawat dengan baik oleh seniman-seniman yang mendukungnya, hingga anak cucu dari generasi-generasi sebelumnya.

***

Penulis adalah orang awam yang menyebut dirinya sebagai Pekerja Seni Kontemporer (PSK) paling bersinar abad ini. Berusaha produktif dan progresif dalam mengarungi bahtera teater, namun untuk sementara selalu kalah dengan prioritas domestik ‘kerumahtanggan’. Hal terbaik yang bisa dilakukannya saat ini hanya menonton teater kemudian mengkaji, memuji atau mencaci, lalu berkomitmen untuk bekerja lebih giat lagi.

###