PENYAIR Indonesia yang terdepan, selain menyumbangkan puisi-puisi yang memperkaya dan menambah keberagaman gaya ucap dan pendekatan atas tema, selalu memberi jejak berupa pemikiran tentang bahasa.

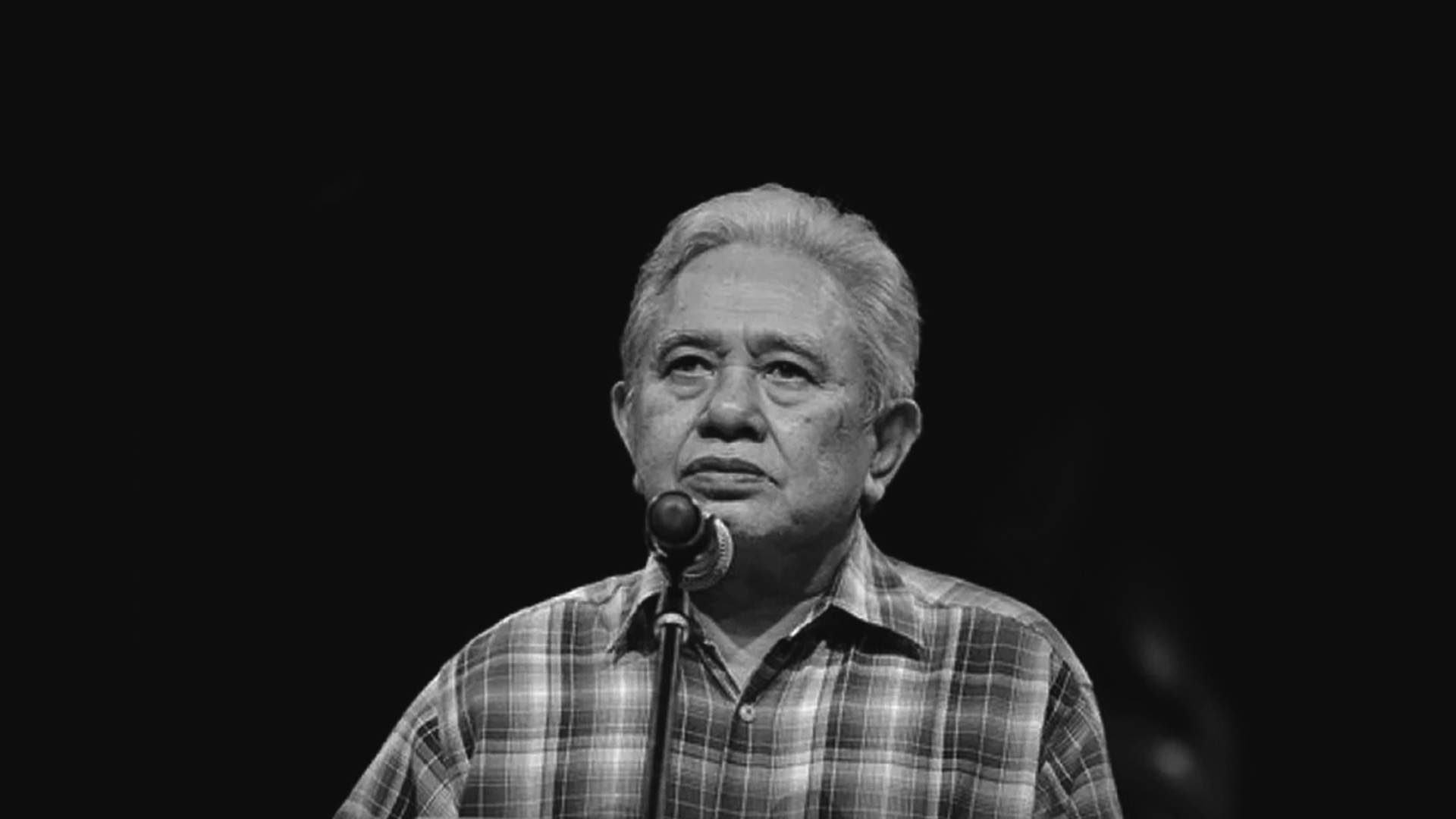

Bahasa Indonesia, bagi para penyair kita adalah medium yang harus diakrabi dan menggelisahkan. Abdul Hadi WM, yang hari ini meninggalkan kita, adalah salah satu di antaranya.

Dalam makalah ìBahasa Sebagai Alat Pengucapan Kesusastraanî, yang disampaikan oleh sastrawan yang pernah menjadi ketua komite Sastra DKJ 1983 dalam sebuah seminar, dan kemudian diterbitkan di Horison, Mei-Juni 1973, dan terhimpun dalam buku “Sejumlah Maslah Sastra” (1982), ia menyampaikan amatannya.

“Masalah yang di Indonesia tetap hangat sekarang, dalam hubungannya dengan perkembangan kesusastraan, ialah sampai sejauh manakah sastrawan-sastrawan Indonesia itu mampu menggunakan bahasanya sebagai perantara untuk mengungkapkan nilai-nilai seni baru, citarasa dan jiwa manusia kini yang sering dirongrong oleh kegelisahan, keterasingan, mimpi dan harapan-harapan baru yang menggodanya,” kata Abdul Hadi. Ia menohok ke jantung persoalan hubungan antara penyair dan bahasa sebagai mendium kreatifnya dan kehidupan yang dihayatinya.

Dan pernyataan itu abadi. Persoalan itu adalah persoalan yang terus dihadapi oleh siapa saja yang bergelut dengan sastra khususnya puisi. Mampukah menggunakan bahasa? Mampukah mengembangkan bahasa untuk mencipakan kebaruan? Mampukah menggeluti hidup dengan intens dan dengan demikian juga berarti mengeluti bahasa?

Hasil kerja perorangan itu yang akan memberi warna dan bentuk pada wajah sastra Indonesia, terus-menerus.

“…sampai sejauh manakah Kesusastraan Indonesia tetap berkembang dengan kesegaran bahasanya, dengan kebaruan-kebaruan gaya bahasanya, hingga mampu mendukung ide-ide sastra baru yang sedang berkembang?” ujar Abdul Hadi.

Pandangan Abdul Hadi adalah hasil dari pengamatannya bukan saja atas amatan jauh dan tinjauan luas, tapi juga telisikan dekatnya atas puisi orang per orang. Kita tahu dia menggali khazanah Hamzah Fansuri hingga Amir Hamzah hingga sampai pada kesimpulan tentang kuatnya kehadiran sastra sufistik di Indonesia.

Ada sebagian kritikus yang mengusulkan bahwa puisi tahun 1970-an harusnya bisa dikelompokkan dalam satu angkata yang bercirikan kuatnya estetika sufisme.

Dari sosok Sanusi Pane, misalnya, dalam esai ìSanusi Pane: Penyair, Mistik dan Puisinyaî, Horison, Februari 1984, Abdul Hadi mencatat apa tugas penyair romantik, dan aliran apapun yang jadi jalan penghayatannya.

“…yang penting lagi bagi kaum romantik ialah kekuatan kreatif imajinasi seorang penyair dan usahanya menjadikan alam sebagai gabaran yang merefleksikan jiwa manusia,” kata Abdul Hadi.

Bagi kaum romantik, lanjut Abdul Hadi, sebagaimana bagi kaum mistik, tugas penyair ialah mempertajam persepsinya dan membuat batinnya terang bagai cermin sehingga dunia sekelilingnya bukan saja bisa terserap, melainkan juga batin manusia itu bisa memantulkan kembali gambaran yang diperoleh dari dunia sekelilingnya dalam bentuk realitas yang bermakna.

Abdul Hadi telah membuktikan dan melakukan semua ucapannya dalam sajak-sajaknya. Batinnya terang, dengan jernih ia pantulkan permenungannya. Pada tahun 1977, pada usia 31 tahun ia menulis sajak “Tuhan Kita Begitu Dekat”.

Tuhan.

Kita begitu dekat.

Sebagai api dengan panas.

Aku panas dalam apimu.

Tuhan.

Kita begitu dekat.

Seperti kain dengan kapas.

Aku kapas dalam kainmu.

Tuhan.

Kita begitu dekat.

Seperti angin dengan arahnya.

Kita begitu dekat.

Dalam gelap

kini aku nyala

pada lampu padammu.

(dari ‘Tergantung pada Angin’; Budaya Jaya, 1977).

Sajak yang sangat kuat ini, yang dalam maknanya ini, dengan canggihnya ia sampaikan itu dalam satu gaya yang – dan ini adalah sebuah pencapaian dalam jalan panjang lirisme di Indonesia – remang-remang. Ia memang telah mencapai kedekatan itu, ia tidak sok dekat, dan kini ia benar-benar telah berada dalam kapas, menjadi kapas bagi helaian kain yang tak terhingga luasnya, kain Tuhannya.(Hasan Aspahani)